Um Viagem pela Vista

Esta família viaja pelo mundo antes que os seus filhos percam a visão devido a uma doença genética rara.

Lisa Fitterman

De boca aberta por estar maravilhado e horrorizado ao mesmo tempo, Laurent Pelletier olha para o grilo carnívoro que aterrou à sua frente na mesa onde estão a fazer um piquenique. O rapaz está a acampar com a família perto do desfiladeiro do rio Fish, na Namíbia, no sudoeste de África. O inseto, amarelo e verde-claro, tem uma coleira de picos e seis pernas espinhosas em postura de pugilista. É tão grande como a mão do rapaz de 5 anos.

«Podemos comê-lo?», pergunta ele à mãe, Edith Lemay.

«Acho que não», responde ela a rir.

«Posso levá-lo como companheiro de viagem?»

«Não, mas vais conhecer muitos mais.»

E assim aconteceu com Laurent, vezes sem conta durante os primeiros meses de uma viagem de um ano por África, Ásia e o Médio Oriente com os pais e os três irmãos mais velhos, Mia de 12 anos, Léo de 10 e Colin de 7. Grilos do mato, grilos do solo, grilos bebés, grilos cujo canto os embalava para dormirem à noite. Tornaram-se talismãs, parte de uma panóplia de encontros durante os quais as crianças viveram o mundo em tecnicolor e som «surround»: guardando memórias de andar a cavalo pelas estepes verde brilhante da Mongólia, de caiaque no mar azul ao largo do Camboja, de acampar junto aos grandes picos cor de tijolo da Namíbia e de andar de balão sobre a paisagem quase lunar acastanhada na Turquia.

Longe da sua casa em Boucherville, no Quebeque, as experiências das crianças, mergulhadas em cores, formas, toque e cheiros, são para elas particularmente importantes. Porque a menos que a ciência avance em breve, três dos quatro irmãos – Mia, Colin e Lauren – irão ficar cegos, provavelmente quando adultos. Foram diagnosticados com uma doença para a qual não há um tratamento eficaz e que, a pouco e pouco, irá deixá-los sem visão.

PARA OS PAIS DAS CRIANÇAS, Edith Lemay e Sébastien Pelletier, o diagnóstico chegou depois de passados quatro anos a tentarem descobrir a razão pela qual a filha mais velha não conseguir ver à noite. Na altura ainda muito pequena, Mia ia contra os móveis que a mãe e o pai distinguiam quando os olhos se ajustavam à escuridão.

Em 2013, quando Mia tinha 3 anos, a família iniciou uma série frustrante de consultas a médicos, nenhum dos quais lhes deu uma resposta para a falta de visão noturna. Em 2015, como último recurso, um oftalmologista pediátrico inscreveu a família num projeto de investigação em que o seu genoma era todo mapeado. Depois de dois anos intermináveis, o mapeamento ficou completo.

A família foi chamada ao consultório do oftalmologista, onde o especialista foi direto: «É retinite pigmentosa, uma mutação chamada PDE6B», disse-lhes. O gene era herdado tanto de Lemay como de Pelletirer, sendo que nenhum deles sabia que era portador.

A RP, como é conhecida, é um termo genérico para um grupo de cerca de cinquenta mutações genéticas hereditárias que afetam a retina, um tecido na parte de trás do olho que interpreta as imagens quer a preto e branco, quer a cores. As células na sua periferia, chamadas bastões, cruciais para a visão periférica e noturna, morrem primeiro. À medida que a doença progride, as células no meio, chamadas cones, usadas para ver a cores e as atividades do dia a dia como ler, escrever e conduzir, também morrem a pouco e pouco.

«Neste momento», disse o médico, «não há cura».

Assolada pelas emoções, Edith levantou-se, pediu desculpa e foi à casa de banho mais próxima, onde se fechou. Não posso chorar à frente da Mia, disse para si. Ela não ia compreender. Ali, sozinha, chorou com grandes e profundos soluços.

Passados alguns minutos, Edith lavou a cara com água fresca e voltou para

o consultório do oftalmologista, onde o seu marido e a filha esperavam, e falaram sobre os passos seguintes.

Embora fosse tentador pedir uma segunda opinião, os pais sabiam que o mapeamento genético não falhava. Os resultados eram definitivos, irreversíveis e podiam mudar uma vida. Em breve, os testes mostraram que Colin, então bebé, e Laurent, ainda por nascer, também tinham PDE6B. Só Léo, o segundo mais velho do casal, não tinha a mutação.

«Tudo o que esperamos para os nossos filhos, para o seu futuro, para o que se podem tornar, tem de mudar», disse Edith quando ela e o marido se abraçavam numa noite, a chorar. «Como irão lidar com isto?» Vacilaram quanto a explicar a Mia o que a sua condição significava. Deviam deixá-la ser criança, inocente e inconsciente, enquanto fosse possível?

Algumas semanas depois, o assunto surgiu durante uma conversa sobre deficiências em geral quando almoçavam na mesa da cozinha. «Sabes o problema com os teus olhos?», perguntou Edith a Mia. «Provavelmente vais ficar cega quando fores adulta.» A revelação foi mais abrupta do que Edith tinha esperado, mas ao menos estava feita. Edith susteve a respiração.

«Oh, isso não tem piada», disse a menina de 7 anos antes de mudar de assunto.

Mais tarde, nessa semana, Mia aproximou-se dela dizendo que iria precisar de ter o quarto arrumado de um modo especial daí para a frente. «No futuro, preciso de saber onde estão as coisas», explicou a pequena.

Edith e Sébastien observaram enquanto Mia continuava, sem ninguém lhe ter dito nada, a sentir o caminho pela casa com os olhos fechados para saber como orientar-se sem visão, escadas acima e abaixo, através da cozinha, da sala de estar e da cave, memorizando formas com as pontas dos dedos. «Ela está a tentar encontrar soluções», disseram um ao outro. «Temos de seguir o seu exemplo.»

E assim nasceu a ideia de uma viagem de um ano que mostraria o mundo aos miúdos, não através de imagens bidimensionais num livro e palestras numa sala de aulas, mas em pessoa e de perto, desde paisagens varridas pelo vento a quedas-d’água, passando por javalis africanos. Uma viagem que mostraria a vida em toda a sua grandiosidade e mais pequenos pormenores – enquanto as crianças ainda a podiam ver.

Quando Edith e Sébastien falaram pela primeira vez da ideia na primavera de 2020, os miúdos não perceberam. Um ano inteiro longe da escola, dos avós e dos amigos? «Era difícil de imaginar», diz Léo. «Não pensei que fosse real.»

Nos dois anos seguintes, Edith e Sébastien continuaram a trabalhar – ela em logística de saúde, e ele numa start-up financeira. Pouparam dinheiro, pesquisaram lugares para visitar e perguntaram às crianças o que queriam fazer na sua grande viagem. Mia queria andar a cavalo. Colin queria dormir de um dia para o outro num comboio. Laurent achava que devia ser divertido beber sumo enquanto andava de camelo. Léo queria ir ver as atrações Pokémon no Japão.

NO INÍCIO DE 2022, estavam prontos. Edith e Sébastien deixaram os empregos, alugaram a casa durante um ano e juntaram manuais escolares para que os miúdos pudessem estudar francês e matemática algumas vezes por semana. No resto do tempo iriam aprender com o mundo à sua volta – o melhor professor de todos. Viajar com quatro crianças não ia ser barato, mas poupariam dinheiro acampando, ficando em hostels, pensões e até num yurt mongol feito com peles de cabra.

Na segunda-feira 21 de março voaram de Montreal, sem itinerário marcado a não ser uma viagem sinuosa inicial da costa sudoeste de África até ao leste, através da Namíbia, Botswana e Tanzânia. Uma vez lá, fariam planos. «O modo como nós, adultos, vemos o mundo é muito diferente de como as crianças o fazem e tínhamos de respeitar isso», diz Edith. «Isso foi claro desde o início. Teria de ser menos templos e museus e mais o que nos atraísse a atenção.»

Ao longo dos meses esse mundo revelou-se constantemente, por vezes numa cacofonia, outras num sussurro. Houve gritos de vendedores de bananas em todas as paragens de uma viagem de comboio de vinte e quatro horas através da Tanzânia. E depois o silêncio, quase como se estivessem numa catedral, de Dead Vlei, na Namíbia. Outrora um pântano, agora é seco como um osso, com dunas de areia que se erguem a 400 metros e árvores que são esqueletos negros contra um céu sem nuvens.

Brincaram com crianças de uniforme escolar no Botswana, e na Tanzânia dançaram com homens da tribo Masai e ficaram numa plantação de bananas. No Bornéu, foram rebocados de paraquedas por um barco pelo mar do Sul da China. Na Tailândia, Mia tocou num elefante dizendo bem alto como era áspero. No norte do Camboja, Colin, que sempre foi mais reservado que os irmãos, atacou como um pirata em miniatura enquanto brandia a espada de madeira que um guia tinha esculpido para ele de um pedaço de mogno que encontraram a meio de uma caminhada.

Todos os dias, Edith e Sébastien viam os filhos a mudar física e emocionalmente. Mia ficou mais alta e, à beira da adolescência, precisava de mais independência. Tanto Léo como Colin tornaram-se mais confiantes e extrovertidos, sem medo de conversar com desconhecidos, dar uns pontapés numa bola de futebol com os habitantes locais ou experimentar uma comida nova, como formigas vermelhas no Laos, juntos debaixo de uma árvore. «Sabem a limão», disseram as crianças em coro.

A família ficou mais unida e protetora, o que ajudou quando enfrentaram situações difíceis de explicar. Um exemplo foi quando passaram por aldeias no Camboja que foram locais de massacres, os «Campos da Morte» durante o genocídio perpetrado pelos Khmer Vermelhos no final da década de 1970. O guia disse-lhes que tinha sido abandonado em bebé, numa floresta próxima, provavelmente escondido pelos pais para o protegerem. Edith e Sébastien puxaram os filhos para si, para que se sentissem seguros.

Noutros momentos, o objetivo foi puro divertimento e aventura, como quando a família foi andar de balão de ar quente a 1 de julho para celebrar o quinto aniversário de Laurent. Ou a visita em janeiro à queda-d’água Tad Fane, no Laos, onde a família fez slide por cima de uma ravina.

Raramente falaram da razão pela qual estavam a viajar, com uma exceção: quando viajavam por uma poeirenta estrada na Mongólia no verão passado, Laurent, que parecia não ter consciência do que o esperava, perguntou: «O que significa ser cego? Como atravesso uma rua? Posso conduzir um carro?»

«É como quando tens os olhos fechados», disse Edith. «Não vai acontecer de um momento para o outro, mas gradualmente, ao longo de anos.» Ser cego, continuou ela, não é o fim do mundo. Em vez disso, o mundo fica diferente. Nada os iria impedir de fazer a maior parte das coisas, incluindo esquiar, nadar ou até tornarem-se cientistas e trabalhar na cura da doença de que padeciam. Laurent acenou com a cabeça e, como de costume, voltou a inventar os seus próprios jogos.

Quando a viagem se aproximou do fim, no início deste ano, a família tinha percorrido 83 700 quilómetros e visitado treze países. As crianças refletiram no que tinham aprendido sobre o mundo e delas próprias. «Há muito sofrimento e pobreza, mas também muitas coisas boas e interessantes», diz Colin. «As crianças são-no em todo o lado, tal como nós, mas com os seus próprios costumes e tradições.»

A versão de Léo era um pouco menos filosófica: «Não gosto de dorião», diz, torcendo o nariz com aversão à lembrança do fruto espinhoso que experimentou na Indonésia e que tem a reputação de cheirar a ovos podres, cebolas velhas e esgoto – juntos. Mas isso não o impediu de querer viajar mais. Mia concorda com a cabeça: «Tem sido um ano mágico que lembraremos para o resto das nossas vidas.»

A RETINITE PIGMENTOSA, que afeta entre 3000 a 4000 pessoas no mundo, outrora não tinha tratamento. Mas ao longo dos últimos vinte anos a ciência avançou consideravelmente. Embora ainda não haja cura para a PDE6B, a mutação dos filhos dos Pelletier, a investigação genética resultou no desenvolvimento de um tratamento com sucesso para reverter os efeitos de outra mutação, a RPE65 (basicamente uma injeção cirúrgica atrás da retina). Isto, diz o Dr. Robert Koenekoop, oftalmologista pediátrico em Montreal, deu à ciência um mapa do caminho para desenvolver tratamentos para outras formas de RP.

Até então, a ciência já conseguiu atrasar temporariamente o progresso da RP em muitos casos com a injeção de antioxidantes com vitamina A e ácidos gordos ómega-3 a intervalos regulares. E, em 2022, dois estudos diferentes concluíram que a acupunctura pode melhorar a visão, possivelmente pelo aumento de fluxo sanguíneo para a retina.

«Estes são os tempos mais excitantes em termos do tratamento da RP. As possibilidades destes três miúdos serem ajudados são boas», explica o Dr. Koenekoop.

Edith e Sébastien sabem que há alguma esperança. Mas eles menorizam essa possibilidade porque querem que os filhos vivam vidas plenas, quer sejam cegos ou não. A viagem reforçou o que Mia lhes tinha mostrado há muitos anos, quando andou pela casa com os olhos fechados. Eles irão encontrar o seu caminho.

«Hoje a minha visão é boa e devo aproveitar isso ao máximo», diz Mia. «Estaremos à altura do desafio.»

Atrás, Sébastien e Mia. À frente, Laurent, Colin, Léo e Edith em Walvis Bay, na Namíbia.

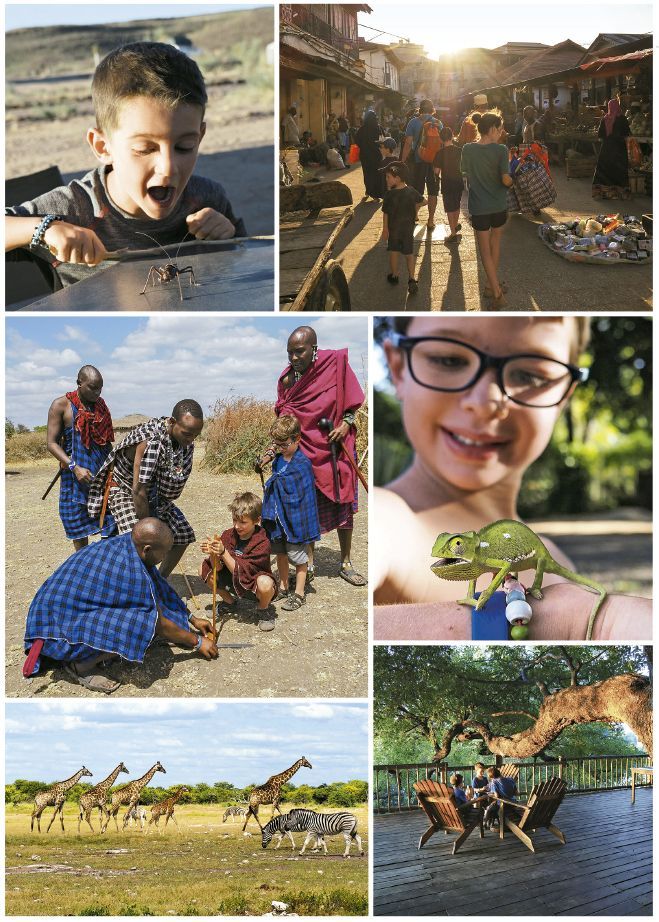

Laurent e um grilo de armadura. Stonetown em Zanzíbar. Colin com um camaleão na Zâmbia. A descontrair numa pousada. Parque Nacional de Etosha, na Namíbia. Léo e Colin aprendem a fazer fogo com os Massai, na Tanzânia.

Léo na Capadócia. Na Indonésia, Mia e Laurent em Sulawesi. Os campos de arroz em Flores. Na Mongólia, o rio Orkhon.

A descascar grãos de cacau para fazer chocolate em Sulawesi, na Indonésia. Lauren num templo em Luang Prabang, no Laos. Léo num mercado de flores em Banguecoque, na Tailândia.

Encontro com uma águia.